La tricoteuse et la pérennité des poncifs contre-révolutionnaires

Par Nathalie Alzas, docteur en histoire.

Depuis 1944, un progrès lent, mais inéluctable, du droit des femmes, en France et dans l’aire occidentale, semblait assuré, avec notamment les avancées des années 1960-1970 (droit à la contraception, l’avortement). Mais là, comme en d’autres domaines, la période actuelle est marquée par des incertitudes, par une hystérisation du débat public via les réseaux « sociaux » ou chaines d’information, par l’arrivée au pouvoir d’hommes politiques réactionnaires, dans des puissances démocratiques majeures. Les divisions des féministes et leur instrumentation idéologique, au profit de thèses racialistes ou religieuses, accentuent les inquiétudes sur l’idée d’une progression du droit des femmes, tant au niveau social que politique.

La tricoteuse en procès

Dans ce contexte, les affaires judiciaires continuent de jouer un rôle majeur dans les débats sur la place des femmes, leur protection face aux violences qui leur sont faites. Elles mettent également en lumière l’utilisation des stéréotypes péjoratifs attribuées aux femmes lorsqu’elles tentent de s’exprimer dans l’espace public. L’affaire de Mazan, par ses répercussions médiatiques, y compris au niveau international, figure, sans nul doute, parmi les procès qui marqueront l’histoire du féminisme. Cette affaire, rappelons-le, concerne les dizaines de viols subis par madame Gisèle Pelicot, et organisés par son mari, usant de soumission chimique. Le procès de Mazan (2-19 décembre 2024) fut jugé « hors norme » tant par le nombre d’inculpés (une cinquantaine) que par l’abjection de leurs actes. L’argumentation de la Défense reprit des préjugés ancestraux, y compris le fait qu’un mari aurait le droit de disposer du corps de son épouse.

Notre propos n’est pas de revenir sur cette rhétorique, mais d’évoquer un incident qui eut lieu en marge du procès, lors de sa clôture1. Un des avocats des accusés ,Me Christophe Bruschi, à l’issu du verdict plutôt clément pour son client, s’adressa ainsi aux militantes féministes qui manifestaient leur soutien à Gisèle Pelicot, à la sortie du tribunal d’Avignon :

« J’ai un message de la part de mon client pour toutes les hystériques, toutes les mal embouchées… Le message, c’est merde ! Avec le sourire… Allez les tricoteuses !2».

L’invective de l’avocat suscita un tollé parmi les féministes3, ainsi qu’un malaise parmi une partie de ses collègues, qui trouvèrent qu’il s’agissait d’une saillie de trop, dans un procès où des défenseurs des inculpés s’étaient déjà fait remarquer par leur manque d’empathie et de mesure à l’égard de la victime.

En soi, le surgissement de la tricoteuse pour invectiver et discréditer la militante féministe est un cliché, omniprésent, dans des procès depuis le XIXe siècle. Bien des « Communardes » subirent l’injure ou l’assimilation à « la tricoteuse » « furie de la guillotine », selon une rhétorique contre-révolutionnaire banale, tant elle était présente dans les écrits évoquant les années 1789-1799, et plus encore les premières années de la République, 1793-1794. Dominique Godineau, après sa synthèse sur les femmes en Révolution4, a fait l’historique de l’anathème « tricoteuse », de sa création à sa large diffusion5. Notre intervention n’a pas la prétention d’y revenir, mais simplement d’offrir quelques hypothèses sur la pérennité de ce poncif au début du XXIe siècle.

Cette permanence apparait, en effet, choquante pour des médias couvrant l’affaire de Mazan, tant elle entre en collision avec le message qu’ils désirent faire passer, celui d’un « avant et d’un après Mazan ». L’injure « tricoteuse », issue de plus de deux siècles de rhétorique contre-révolutionnaire et misogyne, fait figure de dissonance majeure. Celle-ci heurte la croyance que les évolutions en cours, tel ce procès, donneraient davantage de droits aux femmes6. On peut ajouter que des commentaires, sur les réseaux sociaux, reprirent des poncifs encore plus injurieux pour défendre l’avocat incriminé, selon une rhétorique contre-révolutionnaire très connotée sur des militantes « hystériques » et « violentes ». Il semblerait ainsi que les luttes féministes, y compris les plus soutenues dans l’opinion, butent toujours sur des stéréotypes de dénigrement de l’action (ou de la visibilité) des femmes dans l’espace public. Au-delà de la présence traditionnellement forte de la contre-révolution dans les récits sur la Première République, avec une revitalisation certaine aujourd’hui7, on peut s’interroger sur les fondements de ses stéréotypes, permettant leur longévité. Pourquoi l’injure « tricoteuse » reste-t-elle toujours présente ? On aurait pu penser qu’elle serait désormais une référence archaïque, et donc obsolète. Or ce n’est pas le cas.

Le poncif de la « tricoteuse » est, on le sait, autant associée à la guillotine qu’à ses préliminaires, le procès. A partir de 1944, l’extrême-droite le convoque lors de l’Epuration, en faisant des poursuites contre les collaborateurs, des manipulations de « buveurs de sang » qui seraient analogues aux procès de la « Terreur ». Par exemple, les juges de Pierre Pucheu (ministre de l’Intérieur de Pétain et fondateur des brigades spéciales chargées de traquer les Résistants) furent comparés à des « tricoteuses somnolentes8 ». L’utilisation du stéréotype atteignit son point d’orgue sous la plume du négationniste Paul Rassinier, pour qui le procès Eichmann, en 1962, aurait été marqué par une « surexcitation grégaire », par « la prolifération des dames de la Halle et de tricoteuses9 » à l’intérieur du tribunal, à Jérusalem. L’exploitation du repoussoir « tricoteuse » est donc très ancré dans des rhétoriques, souvent d’extrême-droite, afin de discréditer les institutions judiciaires, notamment républicaines.

Le poids d’une tradition contre-révolutionnaire

Parallèlement, la figure de la « tricoteuse » est intensément présente dans la mythologie contre-révolutionnaire anglo-saxonne, irriguant une culture populaire et mainstream jusqu’à nos jours. Le Conte des deux villes de Dickens (1859), avec notamment le personnage de Thérèse Defarge, a constitué un modèle majeur dans la production anglo-saxonne. Sans revenir sur ce stéréotype de la virago révolutionnaire, analysée par Dominique Godineau10, on peut rappeler la référence à l’ouvrage, omniprésent, dans le blockbuster hollywoodien de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises de 2012. L’ombre de la tricoteuse est toujours là, dès qu’un ordre établi s’effondre : un gros plan sur ses aiguilles suffit. Le recours à la tricoteuse s’impose dans des narrations dénonçant à la fois des procès iniques et la fin d’un ordre établi. L’aspect incongru de cette présence, dans un film de « super-héros » Batman, atteste de la puissance du stéréotype.

Le dehors et le dedans

Ainsi, la tricoteuse a une telle permanence, dans des images réactionnaires, que son outil de travail suffit à la représenter, telle une allégorie de la Révolution. Et la charge négative porte justement sur ses aiguilles. Plusieurs hypothèses s’offrent à nous pour comprendre sa pérennité. D’abord, l’aiguille est un objet qui atteste de la pauvreté, de la modestie du personnage. Une dame de la haute société brode. Elle ne tricote pas. L’aiguille à tricoter fait partie des différents éléments qui classent son propriétaire dans la catégorie des humbles. La personne travaille de ses mains, même lorsqu’elle s’insère dans le débat public. Dans l’action politique, elle continue son labeur. La tricoteuse est ainsi renvoyée, sans cesse, à une activité manuelle qui la disqualifie dans un monde où, traditionnellement, celui qui s’occupe de la chose publique est un homme, dont le niveau de fortune lui permet sinon une vie marquée par l’otium, du moins par une activité de commandement.

Mais l’objet porte surtout un potentiel d’agression. En effet, l’image la plus célèbre de la tricoteuse, léguée par les œuvres anglo-saxonnes, est celle d’une mégère, assise sur une chaise, avec ses congénères, au pied de la guillotine, attendant avec délectation la décollation11. Le thème de la tricoteuse permet de pointer une perversion : la confusion entre le dedans et le dehors, l’espace public et l’espace privé. En effet, dans une conception réactionnaire, la tricoteuse est l’énonciation d’un scandale. Au lieu de rester confinée dans son intérieur, comme toute femme « honnête », au sein de l’espace domestique, elle s’approprie la rue, et finalement le politique. Cette transgression se lit dans son activité. Tricoter est généralement associé à un usage familial, un ouvrage dans la demeure du mari. De même, la chaise de paille, installée au plus près de l’échafaud, est traditionnellement liée à la cuisine, pas à un espace en plein air. L’aiguille, le tricot, la chaise, la femme, associés, façonnent un imaginaire dénonçant la Révolution comme renversement de l’ordre établi, par le déplacement de ce qui doit rester à l’intérieur et ne jamais s’emparer de l’espace public. La saisie par le peuple du politique est ainsi symbolisée, comme une subversion totale des règles de la société.

Certes, tout ceci est connu, comme le refus d’accepter les femmes dans les débats politiques. On peut même se demander, s’il n’y a pas eu une régression du XVIIIe au XXIe siècles, tant les rues étaient occupées naguère par des femmes qui exerçaient divers petits métiers et partageaient une sociabilité. Aujourd’hui, dans des villes françaises, il devient difficile pour les femmes de stationner dans la rue : celle-ci est un lieu de passage, rapide, pas un endroit où l’on reste12, tant les risques d’agression verbale ou physique se multiplient. La présence féminine devient plus ténue, éphémère, car la jeune fille, la femme « bien » ne « traine » pas dans la rue. Des crispations actuelles, de divers bords politiques, sociaux, accentuent sans doute le préjugé.

Mais la figure de la tricoteuse s’enracine dans d’autres éléments, qui rendent les clichés difficiles à surmonter.

L’aiguille, l’outil, le tabou

En effet, les stéréotypes utilisés s’inscrivent dans un fonds culturel où émergent des préjugés ou des valeurs profondément enracinés dans ce que nous devons appeler un inconscient collectif, tout en percevant les problèmes que pose une telle appellation. Les récits sur la violence attribuée aux révolutionnaires renvoient notamment à de très anciennes conceptions sur les rapports entre les sexes. Un stéréotype est devenu incontournable dans le portrait de la « tricoteuse », cet archétype qui désavoue, depuis la Révolution, l’engagement politique des femmes. En voici trois exemples, parmi d’autres :

- Elle avait « sans pitié envoyé bien des femmes aristocrates au rasoir national quand elle ne s’était pas chargée elle-même de les massacrer avec ses propres instruments de cuisine13 ».

- « Qui se souviendra de cette autre criminelle qui brandissait le sexe d’un homme comme un trophée alors que le sang coulait de ses bras nus ?14 »

- « Un suisse [sic ?] suffoquait le ventre ouvert (…) J’aperçus une femme du peuple se pencher (…) Ce que je vis alors plaide peu pour le sexe dit faible car la mâtine (…) entreprit à fins coups de ciseaux de lui couper les couilles15 ».

Ces extraits sont issus de romans historiques, diffusés au début du XXIe siècle, dans les magasins dits culturels. Certains de ces ouvrages bénéficient de forts tirages.

Le stéréotype de la femme du peuple castratrice permet de dénoncer l’action du peuple en Révolution qui profanerait des tabous constitutifs de la société. La figure de la tricoteuse, loin d’être figée, obsolète, s’insère dans les évolutions culturelles actuelles, par une violence décuplée. Autrement dit, les auteurs contemporains n’innovent pas dans les stéréotypes, mais ils vont beaucoup plus loin que les œuvres anciennes. En décrivant des tueries et des mutilations fortement détaillées, ils rompent avec leurs prédécesseurs qui restaient davantage dans le symbolique, témoin une des tricoteuses du marquis de Saint-Evremond16, qui s’écrie, lorsque la tête d’un condamné tombe, qu’une de ses mailles a sauté… Les descriptifs actuels rejettent l’implicite, pour offrir aux lecteurs/spectateurs/gamer son flot d’hémoglobine, fortement sexualisé. La tricoteuse devient une meurtrière castratrice, par des atteintes à la virilité, la mutilation in vivo, etc.

Mais cette croissance de la violence perpétue une rhétorique contre-révolutionnaire inchangée depuis plus de deux siècles, fondée sur une transgression de tabous associés au travail et aux activités féminines. En effet, des études, telles celles d’Alain Testart, ont montré que la différenciation des activités féminines et masculines reposait sur une série de croyances ancestrales, centrées sur le sang, et qui interdisaient aux femmes certaines tâches et certains métiers17.

Or le point central de la figure de la tricoteuse est le détournement d’outils spécifiquement féminins, ceux qui ne sont pas destinés à tuer mais à transformer :ciseaux, instruments de cuisine. On peut ajouter à ces outils, l’aiguille à tricoter. Les outils de la ménagère détournées de leur but, en devenant des armes et des objets de torture, sont le signe d’une transgression majeure des us et coutumes anciennes, tel un tabou : Les tricoteuses font jaillir le sang, coupent les corps et en se « disputant les entrailles », interviennent à l’intérieur des corps soit autant d’actions traditionnellement interdites aux femmes18… au même titre que l’action politique. Les tricoteuses violent ainsi des règles qui ne sont jamais explicitement dites, mais qui apparaissent toujours comme une norme intangible, toujours présente dans les récits contre-révolutionnaires : la femme doit rester sous l’autorité maritale et à l’intérieur du foyer.

De livres en sites internet, les mêmes éléments sont repris pour stigmatiser la « racaille » révolutionnaire. Les écrits réactionnaires insistent sur ceux qui apparaissent comme la quintessence de l’horreur révolutionnaire, en faisant des délégations de citoyens devant la Convention, ou dans les tribunes, une faune sauvage de femmes dépoitraillées et de garçons bouchers exhibant, au bout de leurs piques, des entrailles humaines19. Or, le boucher figure parmi les rares métiers urbains présentés par les récits contre-révolutionnaires.

Une vision collective escamote, en effet, le quotidien des individus. Les commerçants, les négociants, les artisans, sont noyés dans l’anonymat des masses révolutionnaires. Ils ne sont guère représentés au travail. La diversité et le savoir-faire des métiers urbains restent inconnus à la majorité des fictions. Rares sont les œuvres pénétrant dans les intérieurs des boutiques, des ateliers. Lorsque le regard s’arrête sur ces lieux, c’est pour mieux souligner la crise produite par la Révolution. Les boulangeries surgissent pour signaler la pénurie ou les débordements populaires. Ces espaces sont perçus de la rue, de l’extérieur, le lieu où s’agitent les foules. Une des seules incursions, notables, à l’intérieur, témoigne de la pesanteur des stéréotypes. Il s’agit du Livre noir d’Anthony Mann (1949) lequel loge Robespierre, non pas chez le menuisier Duplay mais chez un boulanger. La conjonction entre l’image noire de l’Incorruptible et celle de l’artisanat parisien font de l’arrière-boutique et du fournil une chambre de torture fantasmatique.

Le peuple en Révolution reste foule, et dans la plupart des cas, foule menaçante et vociférante. Et, parmi cette foule, il n’est pas rare de voir surgir, représentant pratiquement le seul exemple de métier, le boucher, avec son tablier sanglant, un couteau à la ceinture, ou, plus encore, brandi par la main.

Cette figure renvoie à la violence de la foule des sans-culottes mais il place surtout son détenteur à part dans la société, au même titre que tous ceux qui manipulent le sang. L’idée ancestrale d’une souillure par le sang reste en effet présente, accentuée la pénétration à l’intérieur des corps, dévoilant ce qui ne saurait être montré. La mise à mort conservant un aspect tabou, même si elle s’impose dans le quotidien urbain, par la mort des animaux destinés à la consommation. Si historiquement, les corporations de bouchers pouvaient être aisées, avoir un rôle important dans certaines cités, de nombreux récits octroient, cependant, à ce métier une place particulière, comme à tous ceux qui approchent, touchent, pénètrent, au quotidien, les cadavres, tant d’hommes qu’animaux. La présence du boucher dans les récits contre-révolutionnaires s’explique surtout par cet aspect.

L’effondrement de la monarchie absolue de droit divin, transgression majeure, s’accompagnerait d’autres dérèglements du monde, dans une perception politique liée au religieux. L’aiguille de la tricoteuse renvoie ainsi à des conceptions que l’on peut juger archaïques, mais qui sont toujours courantes dans les récits contemporains, celui d’une souillure par le sang, souillure d’autant plus forte si elle est attribuée à une femme, et qui justifierait une place à part (ou un contrôle), afin d’éviter tout danger de transgression.

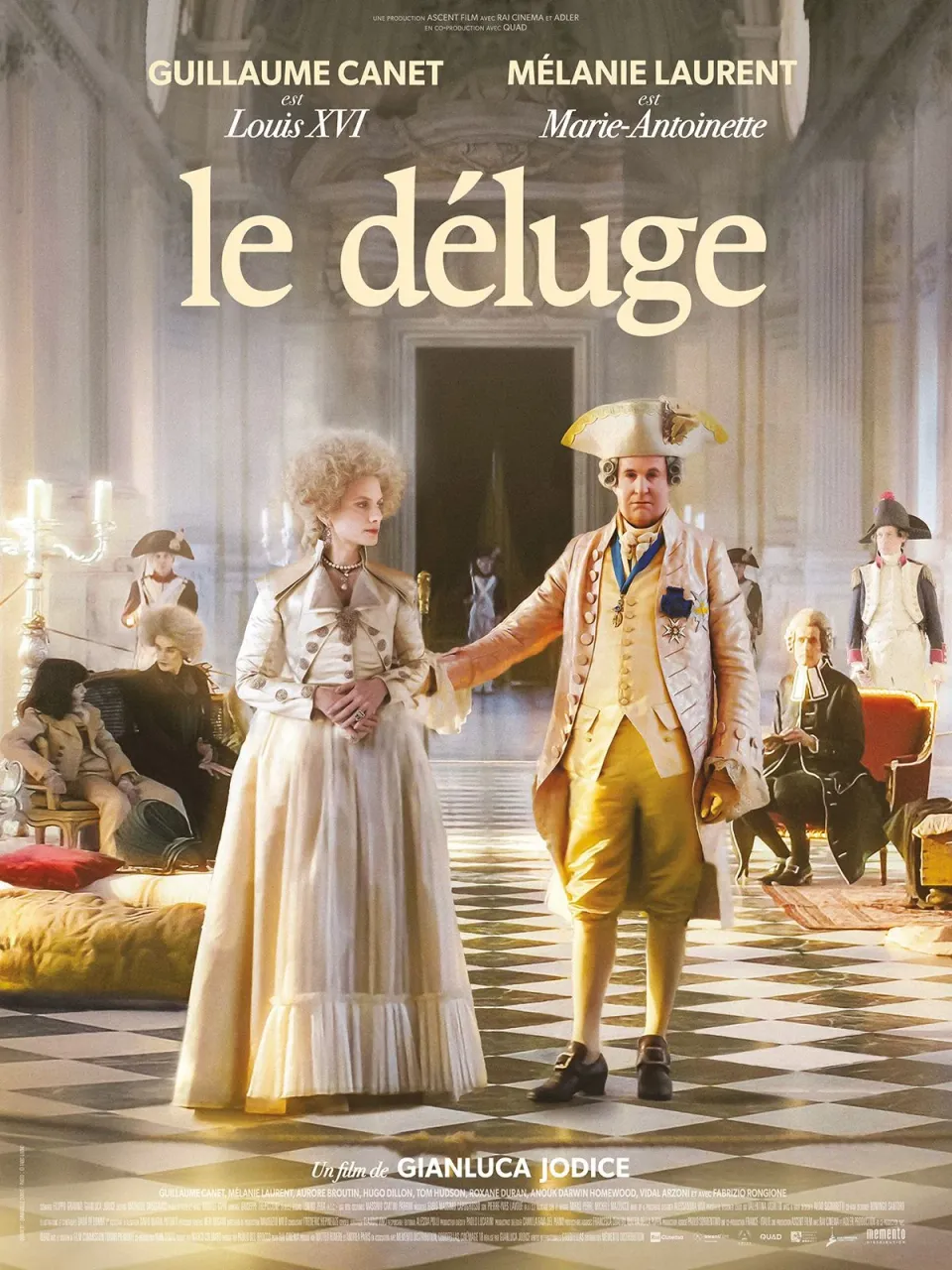

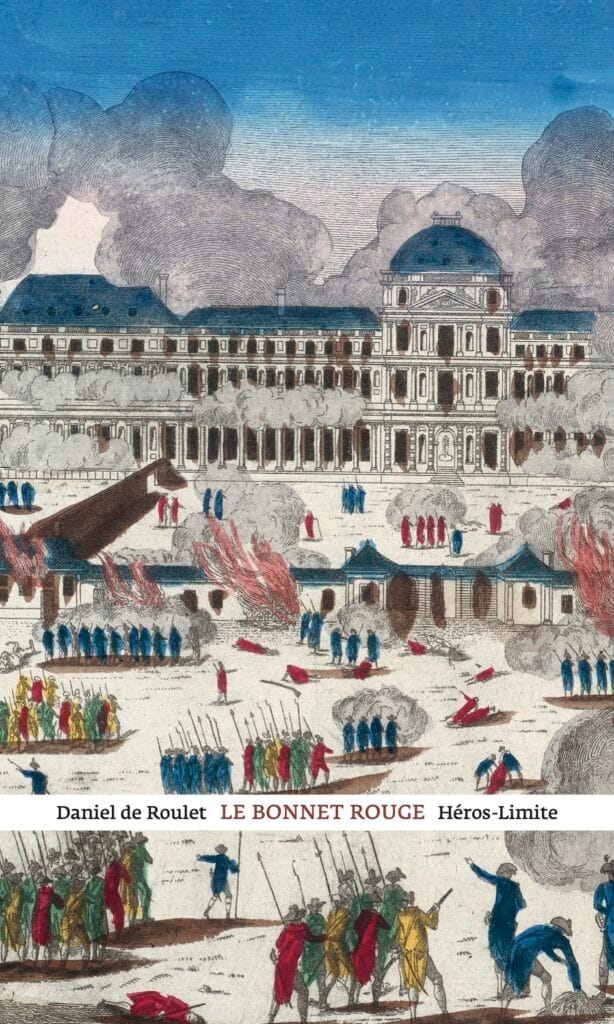

Le transfert de souveraineté du pouvoir royal au peuple est, en effet, considéré comme un scandale dans un sens religieux : une atteinte au caractère sacré d’un ordre théologico-politique. La tricoteuse polarise tout ce qui apparait inacceptable, la Révolution française. Elle est une intensification, sinon l’apogée des transgressions, c’est-à-dire la présence du peuple incarné par une femme, pauvre, militante politique, autant d’éléments inconcevables pour une pensée réactionnaire. Et ce n’est pas un hasard si les descriptifs les plus outranciers des tricoteuses s’insèrent dans les récits dénonçant le 10 août 1792, soit la prise du château des Tuileries, la chute de la monarchie. Cela est d’autant plus remarquable que la présence féminine dans la journée du 10 août était plus que marginale. La chute de Louis XVI a été une action organisée, notamment par une coordination des gardes nationales, des fédérés, c’est-à-dire des hommes adultes, réunis dans des structures armées. Présenter des Parisiennes attaquant des gardes suisses est donc un récit idéologique, sans rapport avec les faits historiques, mais qui a tout à voir avec une vision réactionnaire ou, depuis peu, une perception féministe qui désire mettre la gent féminine au centre des récits20.

La force du stéréotype de la tricoteuse – on serait tenté de dire qu’elle constitue une allégorie – repose sur des éléments multiples. La difficulté de le dépasser ou de montrer son inanité historique provient des origines des discours réactionnaires, issus d’une vision traditionnelle du monde profondément ancrée dans les sociétés, y compris celles du XXIe siècle. Les mutations technologiques, dans ce cadre, ne permettent pas des transformations, infléchissements, disparitions des clichés, car (au même titre que l’aiguille de la tricoteuse !) elles ne portent que sur des outils, en conservant des schémas idéologiques immémoriaux. Le procès de la tricoteuse ne saurait donc s’achever…

1 https://www.bfmtv.com/police-justice/viols-de-mazan-une-enquete-deontologique-ouverte-apres-les-propos-insultants-d-un-avocat-lyonnais_AD-202412200794.html, reportage BFM/TV, 20/12/2024

2 SudOuest.fr « Qui est Christophe Bruschi, l’avocat qui a fait polémique au procès des viols de Mazan ? » 20/12/2024www.sudouest.fr/justice/qui-est-christophe-bruschi-l-avocat-qui-a-fait-polemique-au-proces-des-viols-de-mazan-22595126.php

3 Marie Deghetto « Un rassemblement féministe de "tricoteuses hystériques" samedi à Montpellier », La Gazette de Montpellier, 8 janvier 2025.

4Dominique Godineau, Citoyennes Tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Aix en Provence, Alinéa, 1988.

5Dominique Godineau, "La « Tricoteuse » : formation d’un mythe contre-révolutionnaire", Mots, Révolution Française.net, mis en ligne le 1er avril 2008, http: http://revolution-francaise.net/2008/04/01/223-tricoteuse-formation-mythe-contre-revolutionnaire

6 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/c-est-l-incarnation-du-machisme-qui-est-cet-avocat-qui-a-provoque-les-soutiens-de-gisele-pelicot-a-la-sortie-du-tribunal-3079531.html, reportage France3 PACA,19/12/2024

7 Nathalie Alzas, Marianne aux Enfers, la haine de la Révolution française, Paris, éditions Critiques, 2024.

8 Gaston Schmitt,Toute la vérité sur le procès Pucheu,Paris, Plon,1963

9 Paul Rassinier,Le véritable procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles, Paris, Les Sept Couleurs, 1962.

10 Dominique Godineau, "La « Tricoteuse » : formation d’un mythe contre-révolutionnaire", Mots, Révolution Française.net, mis en ligne le 1eravril 2008, http://revolution-francaise.net/2008/04/01/223-tricoteuse-formation-mythe-contre-revolutionnaire

11 The Scarlet Pimpernel (Le Mouron Rouge) de Hanns Swartz, 1937.

12 Guy Di Méo,Les murs invisibles. Femmes, genre et géographie sociale, Paris, Armand Colin, 2011.

13 Jean d’Aillon, Le duc d’Otrante et les compagnons du Soleil, Paris, éd. du Masque, 2011, p. 23.

14 Max Gallo, Bleu Blanc Rouge, Paris, 2013, Xo éd., p.26.

15 Arlette Agulhon, Vincent, gentilhomme galant, Paris, éd. L’Archipel, tome II, p.103.

16 Jack Conway, Le marquis de Saint-Evremond, 1935 (l’adaptation la plus célèbre du Conte des deux villes de Dickens).

17 Alain Testart, L’amazone et la cuisinière. Anthropologie de la division sexuelle du travail, Paris, Gallimard, 2014.

18 Alain Testart, L’amazone et la cuisinière, op. cit., p. 79-81 : « Couper ».

19 Parmi des centaines de romans historiques qui usent de cette thématique, voir, par exemple, Jean-Christophe Portes, L’espion des Tuileries. Paris, City éditions, 2018.

20 Ainsi dans le film Un peuple et son roi de Pierre Schoeller, en 2018, où l’héroïne principale pénètre dans le château des Tuileries, armée d’un fusil, pratiquement à la tête d’insurgés.